Le réemploi des matériaux est une pratique ancienne qui remonte à l’Antiquité, où les civilisations réutilisaient des éléments de construction pour bâtir de nouvelles structures.

Très répandu au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, notamment à Paris, il permettait de réduire les coûts et de valoriser les ressources disponibles.

Avec l’industrialisation, cette pratique a diminué, mais elle revient aujourd’hui au cœur des préoccupations écologiques et économiques, s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire visant à limiter les déchets et l’empreinte carbone.

Le déroulement d’un chantier sous l’Ancien Régime à Paris

d’après l’article de Youri Carbonnier, Histoire Urbaine (2015)

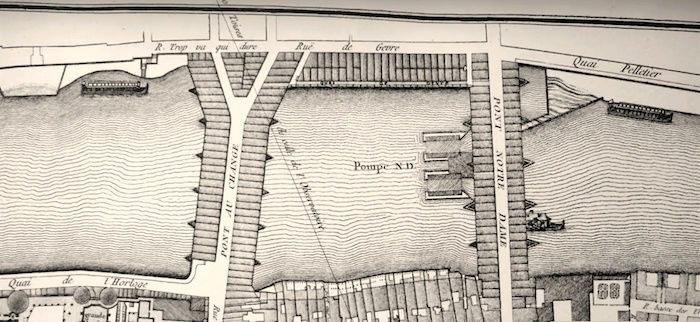

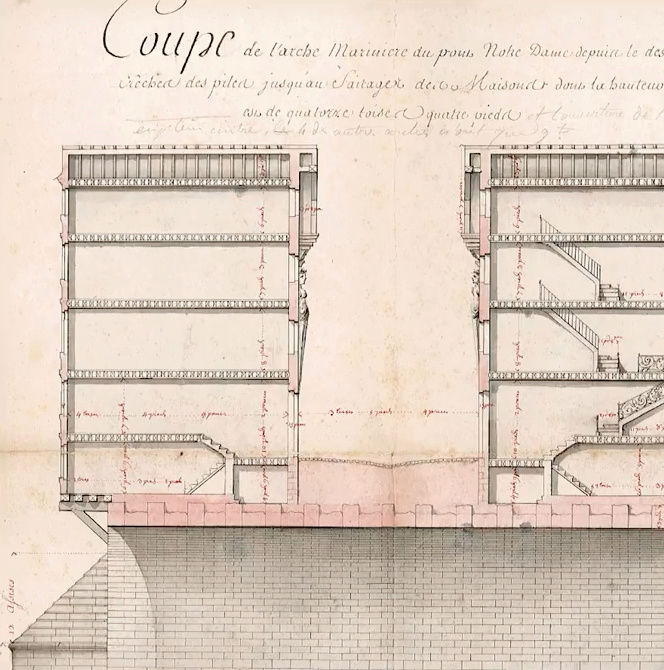

L’article de Youri Carbonnier, publié dans Histoire urbaine (2015), examine le chantier lancé en 1786 à Paris pour dégager les ponts de leurs habitations. Cette opération répondait à des enjeux d’urbanisme, de sécurité et d’esthétique, annonçant les transformations haussmanniennes du XIXe siècle.

Le réemploi des matériaux joua un rôle central. Les débris issus des démolitions (bois, pierres) furent systématiquement triés et réutilisés, soit pour d’autres constructions, soit comme combustibles. Cette approche pragmatique limitait les coûts et favorisait une économie circulaire, essentielle dans une période de ressources limitées.

Le chantier, organisé selon des étapes précises (adjudication, démolition, recyclage), révèle les pratiques de l’époque : métiers spécialisés, logistique complexe et gestion des nuisances urbaines. Ce projet témoigne d’une transition entre les méthodes artisanales de l’Ancien Régime et les grands travaux industrialisés ultérieurs.